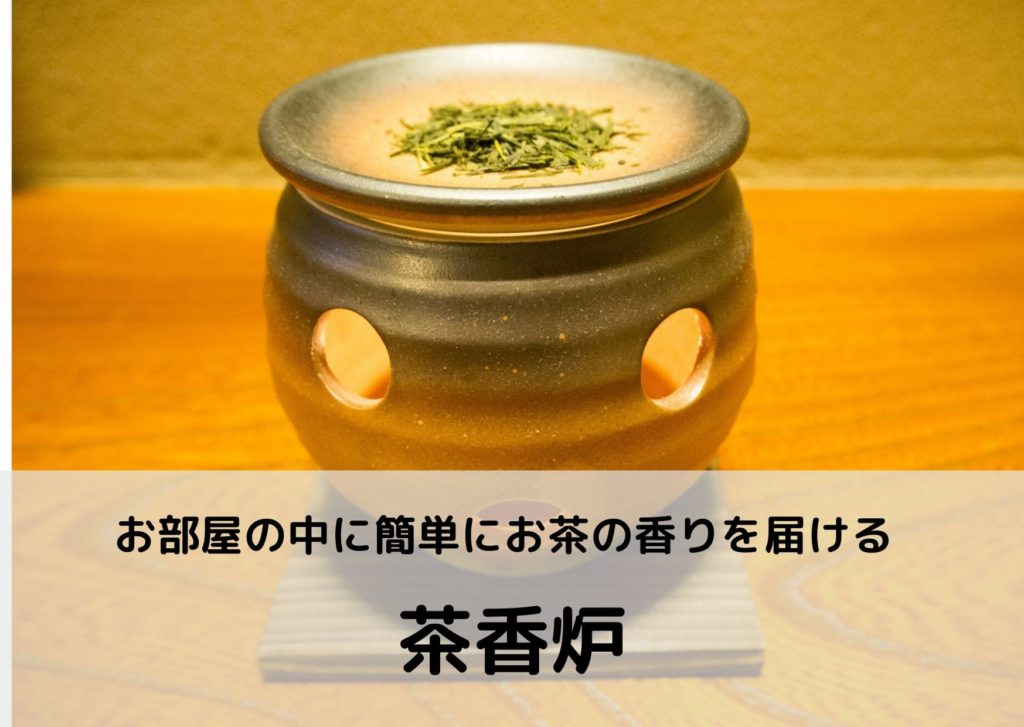

茶香炉は、上皿に乗せた茶葉に熱を加えて香りを芳香させる道具です。香りを楽しむといえば、アロマディフューザーを使ってアロマオイルの香りを芳香させるアロマセラピーが良く知られていますが、最近は茶香炉の人気が高まりつつあります。

芳香浴はしたいけれど、アロマオイルのような強い香りや、お香のような煙たさが苦手という人にも茶香炉はおすすめです。

お茶は日本人にとって古くから馴染みのあるものなので、お茶の香りを嗅ぐと自然とリラックスできて心が安らぎます。

また、茶葉には殺菌消臭効果もあるので、お部屋の消臭にも効果的です。

ここでは茶香炉についてやどのような種類があるのかをご紹介します。

茶香炉とは

茶香炉とは、上皿に茶葉を乗せて下から熱っすることで、茶葉の香りを芳香させる道具です。

熱せられた茶葉は、香ばしい香りを芳香させます。

茶葉ならどのような種類でも使用することができ、紅茶やコーヒーの香りを芳香させることもできます。

好みの茶葉を使用することで、お部屋をより自分好みのリラックスできる空間にすることができます。

茶香炉と同じく香りを芳香させる道具にアロマポットがあります。アロマポットは花や草から抽出されたアロマオイルを芳香させるために使用します。

使用方法も同じで上皿があり、そこにアロマオイルを垂らして下から熱して使用するのですが、茶香炉とアロマポットは根本的な違いがあり、茶香炉の方が熱せられたときに温度が高くなるという特徴があります。

アロマオイルはとても濃度が濃く香りが強いので、弱い熱で徐々に香りを立たせていくのが良いため、上皿に伝わる熱は高くなりすぎないような作りになっています。

茶葉で使用すると熱が足りず、香りをしっかりと立たせることができません。茶葉の香りを楽しみたいという人は茶香炉を使用するようにしましょう。

お茶の香りが持つ効能

お茶の香りを嗅ぐと緊張がほぐれ、ホッとした気持ちになれます。親しみのある香りだからということもありますが、それにはお茶に含まれる香り成分に理由があります。

お茶に含まれる香り成分は約300種類あるとされています。その中で茶葉独特の香りを作るのは青葉アルコール、リナロール、ゲラニオールの3つです。

青葉アルコールは植物独特のさわやかな香りを出します。気持ちをおだやかにして、疲労回復効果があります。

リナロールは花のような甘い香りがします。鎮静作用があり、血圧を降下させたり、抗うつ作用があります。

ゲラニオールは、華やかなバラのような香りがする成分です。不安感の解消、精神的な緊張をほぐす効果があります。

このようにお茶の香りにはストレス社会の日本にぴったりの効能があるのです。

茶香炉の歴史

茶香炉は、1997年に愛知県にある陶磁器の会社がアロマポットにヒントを得て商品化されました。

上皿に茶葉をスプーン一杯程度乗せて、下のポットにろうそくを入れ、火をつけて熱します。茶葉の香りを立たせるためには高い温度にする必要があるため、ポットは耐熱性に優れた陶磁器で作られています。ずっしりとした重厚感があり、価格は3,000〜9,000円程度です。アロマポットと比べると価格が高いという特徴があります。

茶香炉の種類

茶香炉には、熱する方法の違いでろうそく式と電気式があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、好みや必要に合わせて選ぶと良いでしょう。

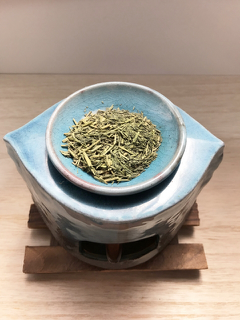

ろうそく式

ろうそく式の茶香炉は、ろうそくの火の熱で茶葉を乗せた上皿を熱することで香りを芳香させます。最も一般的なタイプです。

メリット

温度が上がりやすいので、香りをより引き立たせることができ、ろうそくの炎の揺らぎが見えることで嗅覚からのリラクス効果だけでなく、視覚からもリラックス効果を得ることができます。

デメリット

火を使うので取り扱いに注意が必要です。子供やペットがいる家庭は置く場所に注意しなくてはいけません。ろうそくは消耗品なので、買い足していく必要があります。

電気式

電気式の茶香炉は、ポットの部分に電球が入っていて、電球の熱によって上皿に乗せた茶葉を熱して芳香させます。

メリット

火を使わないので安全です。常夜灯として使用することもできます。

デメリット

ろうそくに比べると温度が上がりにくいので、芳香も弱くなる傾向があります。

茶香炉におすすめの茶葉

茶香炉に使用する茶葉はどのような種類でも使用することができます。普段飲んでいる茶葉でも良いですし、お気に入りの香りがあれば茶香炉用に購入するのもおすすめです。

もし古くなった茶葉があれば茶香炉で熱することで、ほうじ茶のように香ばしくなり、芳香後飲むことも可能になります。

色々な香りを楽しみたい場合にはお茶屋さんで、少量ずつ量り売りで茶葉を購入するのもおすすめです。

茶葉はあまり長時間熱し続けると焦げたようなにおいがしてくることがあるので注意してください。

よく香りが立つのは茎茶です。茎茶は新芽の茎の部分だけを集めたものです。葉の部分がないので焦げにくく、香りが長時間続くため茶香炉で使用しやすい茶葉です。かりがねと呼ばれることもあります。

緑茶だけでなく、紅茶やハーブティーコーヒー、コーヒーも使用することができます。

使用済みの茶葉の場合には、水気があると皿に焦げ付いてしまうので、天日干しでよく乾燥させるか、キッチンタオルの上に並べて電子レンジで加熱して水気を飛ばしてから使用するようにしてください。